|

En este segundo Domingo del Tiempo Ordinario se nos invita a ponernos en camino, con diligencia, sabiendo hacia dónde vamos, abiertos a la novedad, en búsqueda, en camino hacia un encuentro, hacia el encuentro con el Señor. Primera llamada. La vocación de Samuel que contemplamos en la 1ª lectura nos recuerda que todos somos llamados por nuestro nombre, desde ese templo sagrado que es el seno materno, donde habitamos unos meses antes de nacer a esta vida. Allí el Señor nos nombraba continuamente, hasta que finalmente pudimos decir con nuestro pequeño cuerpo: “Aquí estoy, Señor, porque me has llamado”. Estoy viva porque tú me has llamado a la vida. Nuestros pasos se iban afianzando en esta tierra, y también fuimos acompañados por otros, como nos recuerda la figura de Elí. Nuestro crecimiento espiritual va de la mano de nuestra madurez humana. Porque somos templo del Espíritu Santo que habita en nosotros y hemos recibido de Dios como leemos en 1 Cor 6. Guías y maestros. Elí es imagen del que acompaña, del que vela y discierne con nosotros el camino hacia Dios. Es importante ser acompañados. Elí conocía bien a Samuel, había crecido junto a él en el templo. Era un padre para el joven Samuel. Tenía también la autoridad que otorga la paternidad espiritual, era un buscador de Dios, al cual había entregado su vida y le servía cada día enteramente. Sus sentidos estaban desarrollados para la escucha y el discernimiento, así lo muestra el texto: “comprendió Elí que era el Señor el que llamaba al joven”. Es importante crecer en una compañía así, como la del anciano Elí. Necesitamos de los otros para caminar hacia Él, necesitamos contrastar nuestra vida espiritual con alguien que esté en la misma sintonía de Dios, para no errar en el camino, para escuchar verdaderamente al Espíritu. Samuel creció y fue un buen pastor para el pueblo de Israel. También, hoy en Juan (1,35) aparece la figura de Juan Bautista como otro guía, mediador. Juan Bautista vive una experiencia fortísima a raíz del encuentro con Jesús, por eso es capaz de reconocerlo, de señalarlo como verdadero camino a los discípulos: “Este es el Cordero de Dios”, es decir, el Inocente, el que viene de parte de Dios para dar su vida por nosotros, por cada uno. Habiendo acogido el testimonio de su maestro, los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. Discernir con los sentidos. En este pasaje encontramos por cinco veces expresiones referentes al ver, al encuentro de las miradas

También aparecen otros sentidos en el camino de búsqueda y discernimiento, primero observaron, con Juan Bautista, después oyeron: “Este es el Cordero de Dios”, se pusieron en camino, fueron y vieron, y se quedaron con Él. Todo el ser se pone en movimiento. Una “Lectio” para la vida. La escucha, la contemplación y la acción. Tres verbos/acciones que acompañan la dinámica de la conversión. Como una Lectio de Vida: escuchar, acoger y ponerse en camino. Camino que nos conduce hacia un quedarnos con Él, y Él con nosotros. El texto nos habla de esa inhabitación de Jesús en los discípulos cuando dice “se quedaron con Él”. No es un quedarse físico, temporal; los discípulos no son sólo huéspedes de paso, que pronto se irán. No, el Señor les da espacio en su lugar interior, en su relación con el Padre y allí los acoge para siempre; pues dice: “Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, estén también ellos en nosotros…. yo en ellos y tú en mí…” (Jn 17,21.23). Nuestra llamada a ser discípulos de Cristo y ser testimonio ante nuestros hermanos tiene su origen, su fundamento, su vitalidad, precisamente aquí, en esta realidad de la recíproca inhabitación del Señor en nosotros y de nosotros en Él; nuestra felicidad duradera y verdadera surge de la realización de este permanecer en Jesús. Hemos visto donde Él vive, hemos conocido el lugar de su presencia y hemos decidido permanecer con Él, hoy y por siempre. Lecturas:

1 Sm 3, 3b-10. 19 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20 Jn 1, 35-42 Este domingo finaliza el tiempo de Navidad, que tiene su culmen en la fiesta del Bautismo del Señor. Ayer celebramos la manifestación del misterio de Dios hecho hombre, revelado a todos los pueblos, la Epifanía del Señor, con el reconocimiento universal de su mesianismo, presentación de dones, y humilde adoración del Hijo de Dios recién nacido, a través de la figura de los Magos de Oriente. De la celebración de ayer a la de hoy, la liturgia da un salto en el tiempo, que abarca toda la vida oculta de Jesús en Nazaret, cómo crecía en sabiduría y en gracia y se preparaba para este momento. En la brevedad del pasaje del evangelio de Marcos de este domingo se diferencian dos partes. En la primera, se describe la misión de Juan el Bautista, expresada en primera persona. Aunque precursor del Mesías, él reconoce cuál es su lugar, cuál es su misión, cuál es su identidad, anunciando su llegada, preparando el camino, dándole paso y señalándole cuando está cerca: “Uno más poderoso que yo viene detrás de mí… yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia… yo bautizo con agua, él bautizará con el Espíritu Santo”. San Gregorio Nacianceno recoge bellamente esta preciosa relación entre Juan y Jesús, en un texto que nos ofrece la liturgia de las horas de esta fiesta, describiendo cómo Juan se siente indigno de bautizar a su Señor: “soy yo el que necesita que tú me bautices, le dice la lámpara al Sol, la voz a la Palabra, el amigo al Esposo, el mayor entre los nacidos de mujer al Primogénito de toda la creación, el que había saltado de júbilo en el seno materno al que había sido ya adorado cuando estaba en él, el que era y habría de ser precursor al que se había manifestado y se manifestará” Después de esta introducción con la persona de Juan y su testimonio, Marcos narra el extraordinario acontecimiento de Jesús, sumergiéndose en las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan. En la misma fila de los pecadores, que se acercan para ser bautizados por Juan, se incorpora Jesús. Con este acto, incomprensible y desconcertante para muchos, Jesús, al entrar en las aguas del Jordán y dejarse bautizar por Juan, asume esta condición pecadora. Da el primer paso de un camino que le llevará a cargar con la cruz de los pecados de toda la humanidad y consumar la redención con su pasión y muerte. Jesús baja al barro de nuestra miseria hasta sumergirse en ella para poder elevarlo a la dignidad de criatura, hecha a imagen de Dios, como el barro en manos del alfarero. Él “levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre”, para poder atraer a todos hacia él, cuando sea elevado en la cruz y llevado a la gloria de la resurrección por el Padre. Son significativos los signos descritos en este pasaje, el cielo abierto, el Espíritu descendiendo sobre Jesús en forma de paloma y posándose sobre él, y la voz del Padre. Todo ello es una clara manifestación del misterio trinitario, que da comienzo a la vida pública de Jesús. La ratificación de la misión de Jesús se inicia en este abrazo de nuestra humanidad pecadora para elevarla y purificarla, mediante la unción del Espíritu Santo y la complacencia del Padre, que no es ajeno al mundo y a la humanidad que él ha creado. Hoy, por tanto, se nos invita a contemplar este misterio de amor trinitario, la Epifanía de la Trinidad, y a participar de la gracia que revierte hacia nosotros, hacia todos, sin exclusión, sin distinción, sin acepción: escuchar la voz del Padre, que nos regala en el Hijo la filiación divina para vivir en su voluntad, que nos llama a amarnos unos a otros como él nos ama, y nos da el Espíritu Santo para caminar en su luz. Que hoy, al escuchar esta Palabra, podamos experimentar ser hijos e hijas amadas de Dios, y encontrar el beneplácito del Padre que se goza cuando somos dóciles al Espíritu y nuestra vida es reflejo de la vida de Jesús. Lecturas:

Is 60, 1-6 Ef 3, 2-3a. 5-6 Mt 2, 1-12 Hermanas, comparto con vosotras una meditación muy personal para éste precioso Domingo, día de la Sagrada Familia. Quizás me alargue porque aún no puedo evitar seguir estando inmersa en el eco del Misterio que nos está acompañando este tiempo y que aún permea sin querer marcharse. Hay una imagen que me ha acompañado durante esta Navidad y que comparto con vosotras intentando describirla porque me habla de lo que debieron vivir José, María y el Niño, como familia, en el comienzo de la Encarnación. Me parece que esta pintura puede ayudar a esclarecer los sentimientos ofrecidos y experimentados por los tres. José reposa su mano como en un abrazo sobre la cabeza de María a la vez que contempla al Niño con una ternura indecible y lo arropa con el manto de la Madre. María se deja abrazar por José y mira a su Hijo en actitud contemplativa como recordando todo el Misterio ocurrido, como queriendo desentrañar tanta gracia donada del Cielo. Envuelve al Niño en sus brazos, pero lo guarda, sobre todo en la entraña más íntima de su corazón. Allí donde anida el amor más tierno y hondo que pueda existir. Y los dos, Madre e Hijo se dejan querer así, arropados por esta atmósfera tan humana y divina a la vez. Jesús, muy, muy pequeño, dormido, no sabe nada de nada de lo que ha acontecido con su Nacimiento. Sencillamente se deja querer por sus padres como cualquier recién nacido. Una luz límpida nacida de Ellos se expande invadiéndolo todo. Creo que Belén fue la primera escuela en la que podemos aprender a amarnos unos a otros. Por eso he traído a colación esta imagen aunque parezca el día de Navidad. En Belén se nos enseña a abrazar con infinita ternura el misterio y don benigno y generoso que Dios nos hace con la existencia de cada hermano. Haciendo también alusión a la carta de Comunión, aprendemos a desentrañar nuestra vida como María, entrando en lo más interior de nuestra intimidad para recordar y comprender los signos de Dios en nuestra vida. Se nos invita a dejarnos amar por Dios y los demás como el pequeño Jesús que en este momento está en manos de sus padres y de todo aquél que desee abrazarlo y amarlo. Quizás sea éste el único modo de amor que posibilitará la erradicación de conflictos, egoísmos y dureza de corazón. Volcadas en el otro u “Otro” con mayúsculas. Ciertamente será el único modo de irradiar la luz evangélica que nos trae el Salvador. Aún oímos cantos de Ángeles regalando la diáfana gloria del Señor a los pastores y trayéndoles anuncios de paz para el que cumple la Voluntad de Dios. Ellos reciben la señal primera por la que reconocerán al Salvador: un Niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El evangelio de hoy nos sorprende con otra señal. Cumplido el tiempo de la purificación los Padres y el Niño suben al templo de Jerusalén. Deben ofrecer sus dones según pide la Ley a la que están sujetos como cualquier otra pareja judía con su primogénito alumbrado. Como familia pobre que son, llevan dos tórtolas para el sacrificio. Pero,¿no se siguen hermanando lo humano y lo divino en lo que acontece dentro y fuera del Templo? Dos personajes nos reiteran la singularidad de esta Pequeñísima Criatura. Simeón, el que esperó contra toda esperanza y vio con sus ojos al Mesías antes de morir. Cumplida la promesa esperada tras tantos años de paciencia y confianza ya no le importaba dejar este mundo. Y Ana, que supo descubrir al Salvador esperado de los tiempos en brazos de esta Joven y su Esposo. Henchida de alegría sólo podía alabar y contar a los otros lo que había descubierto. De todo y de todos ellos podemos aprender contemplando lo que nos muestran con sus gestos y palabras. Y por último nos adentramos en Nazaret. En la vida cotidiana, en lo ordinario del acontecer. Seguramente mucha fe oscura y silenciosa envolverían las noches de los Padres de este Niño. “Acogiendo antes que comprendiendo” vivirían acompañándose mutuamente en el abandono a la voluntad de Dios y rememorando sus más íntimas experiencias. Verían crecer a su Hijo sintiéndole suyo… y a la vez, con dolor y alegría lo irían dejando marchar poquito a poco al Seno original del que procedía. Lecturas:

Gn 15, 1-6; 21, 1-3 Hb 11, 8. 11-12. 17-19 Lc 1, 26-38 Ya viene el Salvador, dichosos los que esperan en él..Nos encontramos ante el cuarto domingo de Adviento, el domingo mariano por excelencia, en el que el Evangelio propuesto es el relato de la anunciación del Señor. Si Juan nos insistía en la preparación de la llegada del Salvador, ahora María colaborará de modo más profundo. Su misión no será la de indicar dónde está el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, sino nada menos que llevarlo en sus entrañas. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» son las primeras palabras que María escucha del ángel Gabriel. El primer mensaje, pues, es de profunda alegría. La irrupción de Dios en la historia es la mejor noticia que jamás el hombre ha podido soñar. Ella ha sido elegida entre todas las mujeres judías que esperaban ser madre del Mesías. En el plan de salvación de Dios se da un encuentro de deseos; por parte de Dios, elegir madre para su Hijo y por parte de María esperar ser madre del Mesías. María, mujer de grandes deseos, colmado el de ser madre. Contemplando la imagen bellísima de María embarazada con el Espíritu en forma de paloma sobre su cabeza a la que rezamos en Adviento, en nuestra iglesia, admiraba cómo en la anunciación de María se realizó el inicio de Pentecostés, en una mujer sencilla y humilde. “El Espíritu vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra” El Espíritu que descendió sobre María es el mismo que aleteó sobre las aguas y ahora por su obra, concibe un hijo, al Hijo de Dios. Esta nueva creación va a requerir el consentimiento de su libertad, que es fruto del Espíritu. María, mujer llena del Espíritu, ofrece al Padre una absoluta disponibilidad, la ofrenda de su cuerpo virginal para que se forme en su seno Jesús. Nuestra vocación marial es que el Hijo se haga carne de nuestra carne por el Espíritu y yo. Dejemos que el Espíritu vaya formando a Cristo en nuestras entrañas, por la meditación de su Palabra y por el servicio a las hermanas. Alabemos y demos gracias a Dios con las palabras del himno del Oficio de lectura de Adviento “A Dios sea la gloria eternamente y al Hijos suyo amado, Jesucristo, el que quiso nacer para nosotros, para darnos su espíritu divino” Lecturas:

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Rom 16, 25-27 Lc 1, 26-38 Jose Leonardo – Saint John the Baptist in the Wilderness Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Celebramos el III Domingo de adviento también llamado Domingo de “Gaudete” por la antífona con la que se inicia la liturgia eucarística: “Estad alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca” (Flp 4, 4-5). Pablo en la carta a los Filipenses al señalar que “El Señor está cerca” como motivo para justificar su invitación a la alegría se refería a la venida de Cristo en Gloria, que los primeros cristianos pensaban se cumpliría en breve. Poco a poco, en la Iglesia se fue tomando otra conciencia del tiempo, de la historia y de cómo esa venida última debía estar precedida por otra venida intermedia, la venida del Señor a la vida de cada uno de nosotros, como un signo de la paciencia de Dios. La venida del Señor a nuestras vidas en el presente actualiza en misterio de la navidad: Dios pide entrar en nuestra intimidad, pide ser acogido por nosotros para hacerse carne de nuestra carne y así, en cada creyente, se va cumpliendo el misterio de María. María, junto con Juan el Bautista, están presentes hoy en las lecturas que se nos proponen. Podríamos pensar que es María la que proclama la lectura del profeta Isaías (Is 66,1-2ª. 10-11). Os propongo leer esta lectura pensando que es María quien la recita. Ella, ungida por el Espíritu Santo en la anunciación, se convierte en pregonera de la Buena Nueva de la Salvación a todos; por su maternidad se ha hecho portadora del Hijo y donde Ella está, se hace presente el Fruto bendito que brota de su tierra y hará nueva la vida de este mundo. El Magnificat, que es el salmo responsorial, confirma el sabor marial de este domingo. En el Magnificat se ve claramente cómo la alegría de María, su saberse elegida, amada por Dios se cifra justamente en su pequeñez y humildad. El Señor se complace en ella, derrocha sobre ella su Espíritu, la colma de bienes y regalos, como un novio con su esposa, justamente porque es pequeña y humilde, pues Dios, que es misericordia, se complace en el pobre. Esto mismo quiere mostrarnos el testimonio de Juan, el Bautista, en el Evangelio. En él reconocemos la vía de la humildad como el único camino hacia la verdadera alegría. Juan se define a sí mismo en relación con Jesús. Ante la gran pregunta que nos desestabiliza a todos sobre la propia identidad: ¿Tú quién eres? Él no se autoanaliza, no se señala, no se mira, no se crece… Totalmente orientado hacia Cristo, lo señala, lo indica, lo muestra, lo da a conocer y se pierde en esta misión de mostrar al Otro: “No lo soy”. Y, sorprendentemente, esta es su alegría: hacerse pequeño, perderse, para ser realmente mediación: voz de la Palabra, camino hacia el Camino, bautismo de agua que nos anuncia el del Espíritu, amigo del novio que da paso al Novio en persona y así la alegría llega a plenitud: “Porque es necesario que Él crezca y yo mengue” (cf. Jn 3, 30). Seamos Juan los unos para los otros. Reconozcamos al Señor que viene, que está en cada hombre y en cada acontecimiento; vayamos encontrándonos-perdiéndonos en este testimoniar, acoger, dar a conocer al Señor y, así, esta alegría humilde brotará en nuestro corazón. Entonces, hechos pequeños como María, Juan el Bautista, José, los pastores… estaremos preparados para celebrar la Navidad. Lecturas:

Is 61, 1-2. 10-11 1 Ts 5, 16-24 Jn 1, 6-8. 19-28 Predicación de Juan BautistaLas cosas que hiere Jesús quedan, como Él las deja grabadas en nuestra retina, de este modo recordamos a los reacios a recibir a María y José, que quedaron para siempre con las puertas cerradas, dándoles a los dos nazarenos una eterna negativa. Igual que la cueva de Belén la vemos siempre como cielo, el mesón quedará siempre vacío en nuestra memoria. En cambio las cosas que Jesús toca en bien, las eterniza en bien, pues las puntadas que el Señor da en la vida no hay nadie que las deshaga: Y es por eso que miramos a S. Juán, acostumbrado a sentir en su carne las sacudidas de Dios, y ha quedado para siempre en nuestro recuerdo como aquel que saltó de alegría en el seno de su madre ante la presencia del Verbo (Lc 1, 41). También hoy le contemplamos declarando indignidad ante Aquel a quien siente que no merece ni agacharse a desatarle la correa de las sandalias. Nos acercamos a esta figura tan enigmática para aprender de él, que no hay nada más humano que amar por entero y sentir en el cuerpo las llamaradas del amor de Dios. Juan supo entender que el Señor merece el primer amor, y se lo dió. Y así contemplamos en él al hombre que permaneció siempre despierto para el bien y por eso pudo permanecer en pie ante el Hijo del hombre (Lc 21, 34-36). Juán descansó sencillamente en el seguimiento del Verbo, haciendo de la fe su vida, y encontró en Él su estabilidad, su asiento, su asidero. De ahí que pudiese afirmar con tanta rotundidad: ‘Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo’. Juan se supo precedido. El Fuerte le eligió, le escogió primero. Supo bien que podía amar a su Señor únicamente porque Él le amó primero, sólo por eso pudo entregarle las primicias de su vida. El Maestro le ganó previamente para que recibiera sus promesas. Y le hizo grande, grande según Dios, grande hasta afirmar de él: ’ No ha nacido de mujer uno mayor que Juan el Bautista’ (Mt 11,11). Por eso resulta tan provocador que sea precisamente él quien nos enseñe la grandeza de perder la vida ‘inútilmente’. Su vida gastada como una gota de agua derramada en el océano nos conmociona, porque pone en crisis nuestras categorías, desarma nuestros argumentos de lo que es práctico, eficaz, valioso… A muchos les parecerá un desperdicio, como se lo pareció en su día a quienes presenciaron el gesto de María Magdalena, que rompió el vaso de alabastro a los pies del maestro. No entendieron que todo don es pérdida, porque amar verdaderamente a una persona parece un desperdicio de nosotros mismos, de energías, de cuentas, de cálculos, de gustos, de tiempo. Los más, no entienden estos gestos, porque hay grandezas que únicamente las comprenden los sencillos en su interior. Lo grande según Dios, desarma con su verdad toda ilusión humana de grandeza. Y es que, no prometió Jesús aplauso ni éxitos de bulto para sus seguidores. En esta clave hemos de leer toda la vida de Juan, el que un día se definiera a sí mismo como “amigo del Esposo”, que se alegraba con Él y se disponía a cederle el puesto, entregándole por discípulos a los suyos propios. Invitándoles delicadamente para que siguieran a Jesús pues Juan nunca buscó su gloria sino dar testimonio de la verdad. De ahí que lejos de retener consigo a quienes le seguían los encaminaba en pos del Maestro. Esto lo deja entrever en la sentencia: ‘Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo’, donde encontramos otra importantísima enseñanza que, entre hombres cuesta aceptar: Ante la llegada del Maestro Juan sabe que su tiempo está para concluir, ya llega el Fuerte, el que trae el bautismo definitivo. Y así afirma, ahora es menester que Él crezca y yo disminuya (Jn 3, 25). S Juán era tan joven como su primo. Seis meses mayor. Podía aún clamar con poderosa voz en el desierto. Hacía mucho bien entre todos. Le acompañaba la veneración de muchos. ¿Por qué había de menguar? No es fácil entre hombres volver a la sombra, pasar a segundo plano. Muchas formas hay de hacer el bien. La primera y más elemental, y muchas veces la menos sabida,’ es no hacer mal’, no imponer el bien. Debemos aprender a retirarnos. También el ángel de la anunciación supo retirarse cumplida su misión. ¿Tenía mucho que hacer en el cielo? Cosa necesaria puede que ninguna. Pero arriba, sin hacer nada, vivía según Dios. Abajo, empeñado en hacer, estorbaría a Dios. Pues el afán por hacer sentir trabajos y sacrificios hace estéril el apostolado. Aprendamos, pues, que a la hora de partir hacemos mal en no marchar. De ‘poder hacer el bien’, y ‘de hacer algún bien’, a cumplir el querer de Dios, va mucha distancia. Importa ante todo darle gusto a Él. Y si lo damos dejando de hacer el bien, baste eso. Dios se merece el sacrificio del bien. Eso tan obvio se vuelve oscuro cuando tercia el amor propio. Nadie se aviene a no hacer nada. No hacer el bien que podría uno, ¿hay cosa más necia? aun entonces conviene retirarse y dejar sitio.Y Dios proveerá. Nuestro tiempo ha pasado. El beneplácito de Dios según Él, es diferente del que nos interesa que sea. Si el cielo no se confunde, tampoco el que obedece a su voluntad. El bien que dejamos por amor a Dios, podrá o no hacerse. Una cosa es clara, yo no lo debo hacer. No está el misterio en la grandeza de lo que se hace, sino en hacer el bien. Y lo que el Señor reclama es el acto bueno, no el buen término del acto. El Bautista, desde la cárcel, glorificó tanto a Dios como desde el Jordán. Ir más allá del querer divino es no obrar según él, distraerse de Dios, hacer la voluntad propia. En Dios es riqueza consumir a su antojo servidores e inutilizar apóstoles capaces de resolver el mundo. Es hermoso saber no hacer si Él así lo manda. Lecturas:

Is 40, 1-5. 9-11 2 Pd 3, 8-14 Mc 1, 1-8 Queridas hermanas, Iniciamos un nuevo año litúrgico en la iglesia celebrando el primer Domingo de Adviento. Un tiempo de espera y preparación para el nacimiento de Jesús. El tiempo de adviento enfatiza la esperanza en la venida del Salvador, recordando la promesa del Mesías y esperando con alegría su llegada. Es un tiempo de preparación interior, de reflexión y oración, de comunión y conversión, es una oportunidad para renovar nuestra fe. Debemos estar atentas y abrir el corazón, deshacernos de las oscuridades y distracciones que nos envuelven y alejan creando, así, espacio en nuestro interior para poder acoger LA ENCARNACIÓN DE DIOS EN JESUCRISTO. En este tiempo reconocemos que esta esperanza no solo mira hacia atrás, al nacimiento de Jesús, sino que también anticipa su retorno en el futuro, recordándonos la luz de Cristo que siempre brilla en medio de las tinieblas. En este pasaje del Evangelio del primer domingo de adviento (Marcos 13:33-37), Jesús nos habla sobre su segunda venida y la importancia de estar alerta y vigilantes. Nos invita a estar en vela, a vivir una vida de vigilancia y oración, conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y preparadas para el encuentro con Él. Él compara su llegada con “un dueño de casa que se va de viaje y deja a sus siervos a cargo de su casa, asignándoles a cada uno su tarea, encargando al portero que velara”. En este contexto, Jesús nos exhorta a estar alerta y vigilantes, ya que no sabemos cuándo vendrá. Es una llamada a la alerta espiritual, una invitación a la conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Un continuo estado de estar atentas a la obra de Dios en nosotras y en el mundo. Una llamada a ser administradores fieles de los dones y responsabilidades que Dios nos ha confiado. La incertidumbre del regreso “pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche o al canto del gallo, o al amanecer”. Jesús utiliza estas referencias temporales para subrayar la imprevisibilidad de su retorno: el atardecer, sugiriendo las etapas finales de la vida; Medianoche, momentos de incertidumbre; al canto del gallo, como inicio del día, puede simbolizar un nuevo comienzo y la renovación; al amanecer, sugiere la llegada de la luz después de la oscuridad de la noche, de nuestras oscuridades. Así, pues, Jesús enfatiza la necesidad de estar siempre preparados, de vivir de manera constante en comunión con Dios, independientemente de la fase de la vida en la que nos encontremos. La llamada es a estar siempre listas y conscientes de la presencia divina en nuestras vidas. Pero esta llamada a estar vigilantes no es exclusiva para unos pocos, sino para todos “lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!”. Es una llamada universal a la atención espiritual, consciente y comprometida, y a la preparación continua para el encuentro con Dios. Lecturas:

Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 1 Co 1, 3-9 Mc 13, 33-37 Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Último domingo del Tiempo ordinario25/11/2023

Celebramos la Solemnidad de Cristo Rey y la Iglesia nos propone este Evangelio para entrar en el misterio de lo que celebramos. ¿Qué significa que Jesús sea Rey?, ¿Y que sea, como en esta parábola rey, juez que juzga el último día, pastor que separa las ovejas, y pobre que sufre?, ¿cuándo será el juicio final?, ¿de qué dependerá? Empecemos por lo que es obvio y por no defendernos de ello. Jesús nos dice aquí con meridiana claridad que la salvación dependerá del amor con el que hayamos tratado al otro. En esa secuencia del hombre que tiene hambre, el que tiene sed, el refugiado que busca una tierra mejor, en el que está preso…puede estar recogido en realidad todo sufrimiento humano. No es, por supuesto una relación exhaustiva, una lista que pretenda incluir todas las pobrezas concretas que hay que atender, sino que en ese listado de sufrimientos que hace Jesús podemos ver a todo hombre y mujer que sufre, al que sufre la carencia material o espiritual. Y nos dice, todos los que han obrado con misericordia con ellos recibirán en herencia el Reino de Dios, y los demás no. Es fuerte reconocer esto, Jesús no divide a todos esos hombres en justos e injustos, sino que los divide en justos e…indiferentes. Los que acudieron al dolor del hermano y los que, simplemente, no lo hicieron. No dependerá, como vemos, de haber reconocido a Jesús en ellos, sino del amor con el que se les trató. Indudablemente que esta palabra hoy nos interpela fuertemente. Pero tampoco el Evangelio termina ahí, sino que las dos escenas, la de los justos que por sus obras van al reino del Padre, como la de los indiferentes que van al fuego eterno terminan en la misma pregunta, “¿cuándo te vimos?” Siendo la respuesta de Jesús la misma en ambos casos y la conclusión de las dos escenas: “cada vez que lo habéis hecho, lo habéis hecho a mí”, “cuando no lo habéis hecho, no me lo habéis hecho a mí”. “A mí me lo hicisteis, era yo el que pasaba frío, el que estaba en la cárcel, era yo el inmigrante”. Por eso, toda la escena del juicio, con sus dos mitades simétricas, desemboca ahí, todo va dirigido a hacer entender la verdad fundamental: la relación del hombre con Dios se juega en la relación del hombre con el hombre. Ahí está el juicio y la salvación. Ahí está el Rey y el pobre. Por eso, ante lo impresionante de este pasaje evangélico, es importante leer todo el evangelio en su conjunto. A lo largo de los evangelios Jesús ha dejado claro que la relación crucial del hombre, lo que hace posible encontrar la salvación ya en su día a día, en su experiencia cotidiana y esperar la mayor justicia también después de la muerte, es el encuentro personal con Jesús. Esa es la relación que salva, que ilumina la vida, que le da sentido, que nos abre a la misericordia del Padre. Ahora dirá: esa relación se juega en la historia de las relaciones con los hombres. Tú, Jesús, nos dices: “si alguno quiere ser mi discípulo ya sabe dónde voy yo, si alguien quiere ser mi esposo o mi esposa ya sabe con quién me he casado yo, si alguno quiere ganar su vida que la pierda por mí y ya sabe dónde encontrarme”. Por eso te pedimos Padre que abras nuestro corazón a esta palabra, que nos transformes en tu Hijo, que tengamos la alegría de reconocerle en cada hombre y mujer, muy particularmente en aquel que sufre. Que nuestras manos puedan ser las tuyas, que nuestros pies puedan ser los tuyos. Ven Espíritu Santo, misericordia del Padre, vida del Hijo, habítanos, consuélanos, envíanos. Lecturas

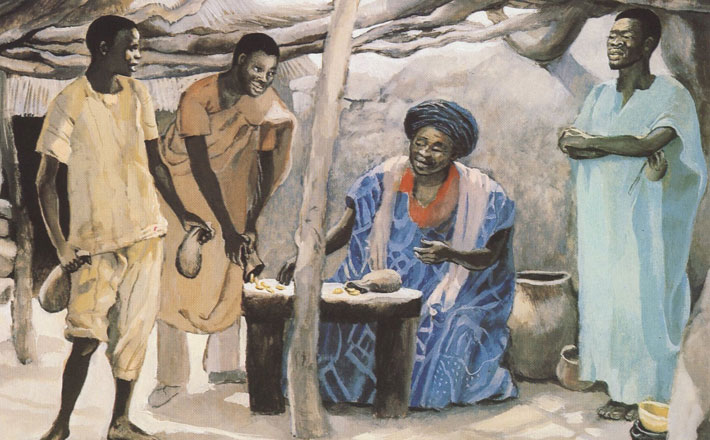

Ez 34, 11-12. 15-17 1 Co 15, 20-26. 28 Mt 25, 31-46 Les Talents , Carte Simple Vie de Jésus Mafa Queridísimos hermanos y hermanas, hoy domingo 19 de Noviembre, la Iglesia nos invita a celebrar la jornada mundial de los pobres bajo el lema "No apartes tu rostro del pobre" (Tb 4,7). En esta parábola es fácil reconocer que somos nosotros mismos esos servidores a los que el Señor nos llama para confiarnos sus bienes y actuar en su Nombre hasta su vuelta. Es importante comprender cuales son los talentos que el Señor nos ha confiado y que nos ha encomendado para que se multipliquen y den fruto en favor de nuestros hermanos, no para que se queden enterrados por el bien o el interés personal, bloqueados por miedo a perderlos, porque cuando vivimos bajo el miedo de perder el don, la vida se vuelve infecunda. Recordemos la parábola del Buen Samaritano, Jesús dice que el Buen samaritano sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva” Lc 10,35 El Papa en esta jornada, siguiendo a Jesús, nos invita como cristianos a dar la vida, a no apartar el rostro ni la mirada de nuestro prójimo, de aquellos hermanos nuestros que están pasando por momentos de gran dificultad, de los que viven físicamente cerca de nosotros y sufren por una perdida, la soledad, la enfermedad, la incapacidad para llegar a fin de mes… y también por aquellos que habitan nuestra “casa común” y están siendo asediados por los desastres naturales, la guerra, la pobreza cultural y humana… Francisco nos recuerda que nosotros los cristianos no podemos pasar de largo y mirar para otra parte, no podemos acostumbrarnos al dolor de nuestros hermanos, la llamada cristiana es una llamada a comprometerse en primera persona, a contemplar las distintas realidades que nos rodean, para consolar, aliviar, sanar, llevar su Presencia a nuestros hermanos y trabajar por la extensión del Reino de Dios. Jesús en el Evangelio de este domingo, una vez más se hace Palabra viva, nos empuja así a arriesgar los talentos que nos han sido dados para hacernos crecer en nuestra vida de fe y compromiso, para mejorar el mundo que nos rodea, ese mundo que espera gestos concretos que revelen el Rostro misericordioso de Cristo, hasta su vuelta. Con las palabras del papa Francisco queremos recordar que: «Si bien Dios es el que hace posible que el Reino crezca y se desarrolle misteriosamente, no nos exime de aportar el fruto de nuestros talentos y de tender nuestras manos en favor de los que sufren. Todos hemos sido convocados a colaborar. De ahí, el deber de rendirle cuentas. Debemos preguntarnos si nos hemos comprometido suficientemente o, por el contrario, si la prisa nos impide detenernos, socorrer y hacernos cargo de los demás, apartando el rostro de los más pobres. Es tentador vivir sin comprometerse en nada que pueda complicar la vida, defendiendo el propio bienestar; por otra parte, «delegar en otros es fácil; ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso», sin embargo, se corre el peligro de vivir una vida estéril y sin horizontes, porque «la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona». (Papa Francisco, VII jornada mundial de los pobres) Lecturas

Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31 1 Tes 5, 1-6 Mt 25, 14-15. 19-21 Queridas hermanas: La liturgia nos adentra al misterio del final de los tiempos con la segunda venida del Señor. Esta parábola de las diez vírgenes comentada por nuestro Padre San Agustín, ilumina la actitud de espera que debemos tener para acoger al Señor de nuestra vida. Las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco necias salieron con sus lámparas a esperar al esposo. Nuestro Padre comenta: “ El evangelio me hizo poner atención. Entre las mismas vírgenes que llevaban las lámparas, a unas las llamó prudentes y a otras necias. ¿Dónde lo vemos, dónde discernir las unas de las otras? Por el aceite. El aceite significa algo grande, realmente grande (…) Me parece a mí que en el aceite se significa la caridad” “El aceite es el menos pesado de todos los líquidos. Vierte un poco de agua y echa encima el aceite; éste queda encima. Echa ahora aceite, vierte agua encima, y el aceite subirá a la superficie. Si sigues el orden natural, el aceite vence; si lo cambias, él vence igualmente. La caridad nunca cae.” Hasta aquí San Agustín. Las diez vírgenes tenían cada una su lámpara para esperar al esposo, pero no todas tenían el aceite necesario para mantener la luz encendida a la llegada del Esposo. Estas lámparas podemos mirarlas como el don de la vida, el sello del amor de Dios, que nos hace capaces de amar y ser amados, es decir, de tener aceite dentro, de alumbrar, de tener una actitud como sabia ante la presencia del Señor, radiante inmarcesible, alumbrando con una vida que, fácilmente la ven, la distinguen los que aman, los que también reconocen el amor. Para conseguir este aceite de la caridad, nos dice el libro de la sabiduría, no hay cansancio, porque el corazón madruga, busca, tiene sed de ella y por ello espera a la puerta. ¿Acaso no es esta la actitud de las vírgenes prudente que esperaron con las lámparas encendidas a que el novio viniera? Sí, es esta la actitud por ello, estas cinco vírgenes no tenían preocupación ante la espera, sino esperanza de verle llegar y estar con él cara a cara. “El que vela por ella se ve pronto libre de preocupaciones” Esta es la actitud a la que nos quiere encauzar el evangelio. Una actitud de una espera con caridad en nuestras obras sí, pero una caridad que refleja el amor profundo y ardiente por el don de la vida, el don de Dios en la vida. Una caridad que brota de tener el fuego del amor de Dios encendido en el corazón y no solo por lo que hacemos sino por cómo vivimos, nos movemos y existimos. En ese sentido comenta Agustín, “ El aceite que tienes no lo tienes de ti mismo. Jactarse diciendo: “Tengo aceite, pero recibo de Él” por ello continúa diciendo. “Vela con el corazón, vela con la fe, con la esperanza, con la caridad y con las obras de un corazón que arde con el aceite interior de conciencia en una vida para Él y con Él” Lecturas

Sab 6, 12-16 1 Tes 4, 13-18 Mt 25, 1-13 |

TodosMateo1, 18-24 1, 29-39 3, 1-12 3, 13-17 4, 1-11 4, 12-23 5, 1-12a 5, 13-16 5, 38-48 9, 36—10, 8 10, 26-33 11, 2-11 11, 25-30 13, 1-23 13, 24-43 13, 44-52 14, 22-33 15, 21-28 17, 1-9 17, 1-9 18, 15-20 18, 21-35 21, 33-43 22, 1-14 22, 15-21 24, 37-44 25, 1-13 Mt 25, 14-15. 19-21 25, 31-46 27, 11-54 28, 16-20 Marcos

Lucas1,1-4; 4,14-21

1, 26-38 1, 39-56 2, 13-21 2, 16-21 3, 1-6 3, 15-16. 21-22 4, 1-13 4, 21-30 5, 1-11 6, 17. 20-26 6, 27-38 6, 39-45 9, 11b-17 10, 38-42 10, 25-37 11, 1-13 12, 13-21 12, 32-48 12, 49-53 13, 22-30 14, 25-33 15, 1-10 16, 10-13 16-19-31 17, 5-10 17, 11-19 18, 1-8 18, 9-14 19, 1-10 20, 27-38 21, 25-28.34-36 24, 35-48 24, 46-53 Juan

Archivos

Marzo 2024

|

Fuente RSS

Fuente RSS